RESUMO Num quadro de violência social e falhas institucionais, as polícias brasileiras matam demais, ignoram direitos, prestam serviços deficientes e não têm a confiança dos cidadãos. A reportagem faz um diagnóstico da situação e expõe as propostas de reformas, que vão desde mudanças estruturais a melhorias localizadas.

*

Os meninos começaram a chorar mal foram trancados na caçamba do carro de polícia.

"A gente nem começou a bater em vocês e já tão chorando?", gritou um policial para os adolescentes negros capturados como suspeitos de praticar furtos na região central do Rio. O camburão subia as curvas da floresta da Tijuca, na capital fluminense.

Para os garotos, aquele desvio de percurso, da delegacia para a mata, seria um passeio fúnebre, registrado por câmeras instaladas no veículo -determinação de lei estadual de 2009, criada para vigiar os vigilantes e fornecer provas tanto de ações policiais legítimas como das consideradas ilegais.

Em uma parada no morro do Sumaré, contudo, a gravação é interrompida. Dez minutos depois, câmeras religadas, as imagens mostram os oficiais sozinhos no carro, descendo as mesmas curvas.

"Menos dois", diz um deles ao parceiro. "Se a gente fizer isso toda semana, dá pra ir diminuindo. A gente bate meta, né?", completa.

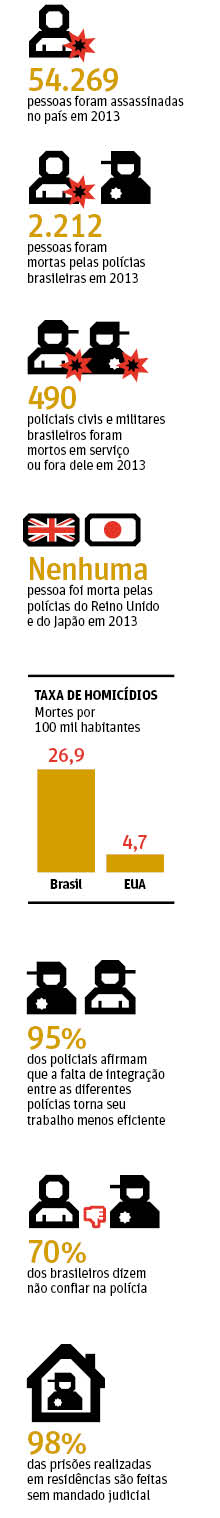

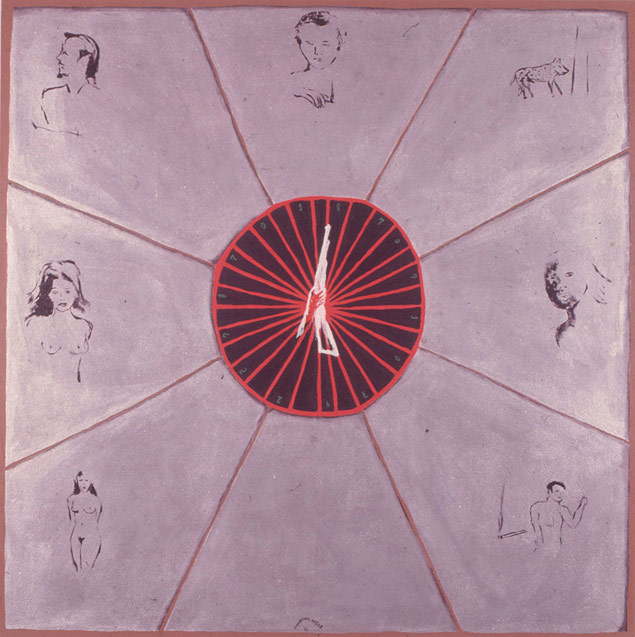

| Emmanuel Nassar | |

|

|

Dias depois, o corpo de Matheus Alves dos Santos, 14, foi encontrado no local graças a informações de M., 15, que levou dois tiros, mas sobreviveu porque conseguiu se fingir de morto mesmo ao ser chutado por um dos policiais.

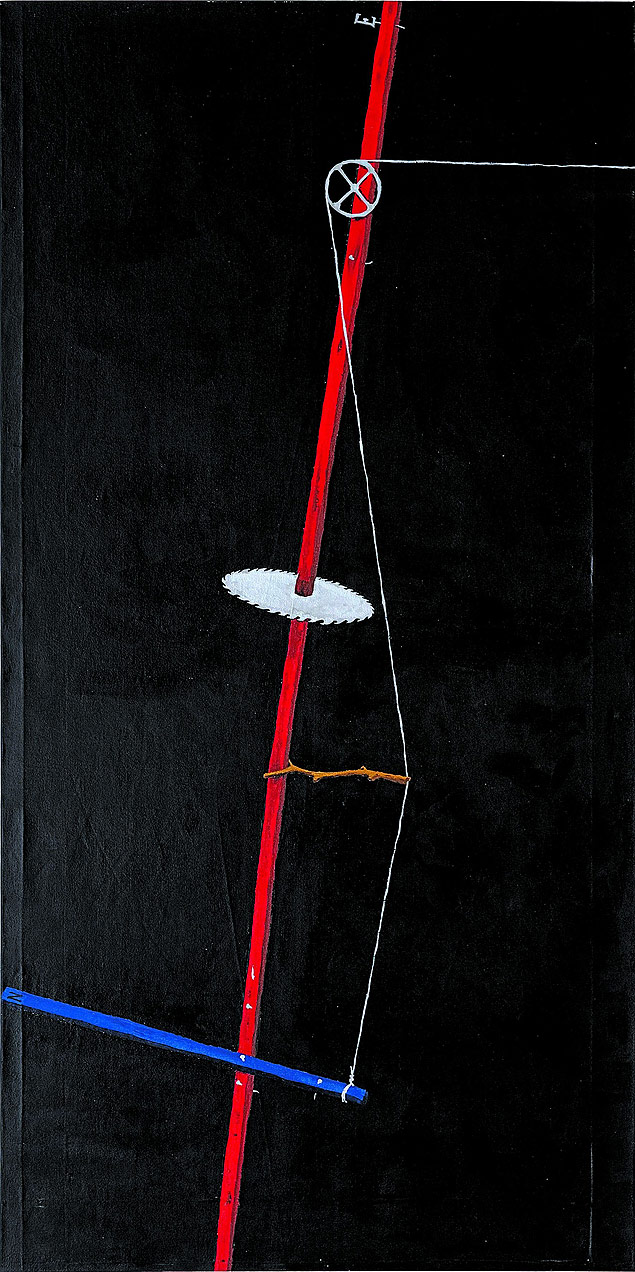

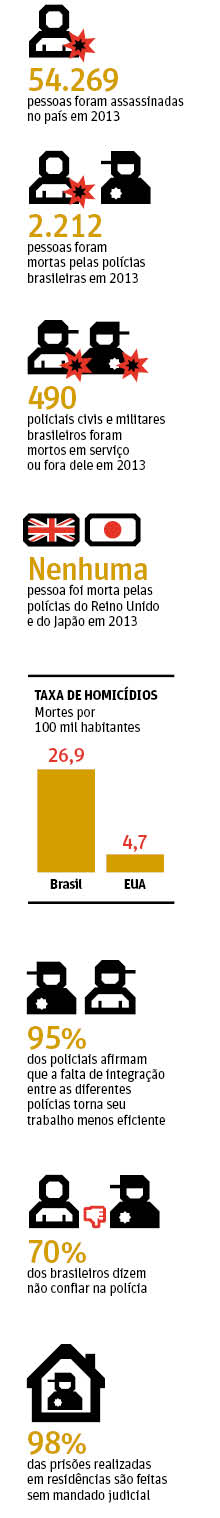

Só em 2013, 2.212 pessoas foram mortas pelas polícias brasileiras, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Isso quer dizer que ao menos seis foram mortas por dia, ou uma a cada 100 mil brasileiros ao longo do ano. No mesmo período, a polícia norte-americana matou 409 pessoas. Já as corporações do Reino Unido e do Japão não mataram ninguém.

O ano de 2014 promete elevar ainda mais o patamar dessa barbárie: mortes cometidas por policiais paulistanos subiram mais de 100% em relação ao ano anterior. No Rio, o aumento foi de 40%, na comparação com números de 2013.

No Brasil, como se sabe, não há pena de morte. O furto, infração não violenta que teriam cometido os meninos do Sumaré, tem como pena máxima oito anos de reclusão. Apenas juízes podem determinar as penas, após processo que contemple o direito de defesa.

O marco jurídico, porém, parece não coibir ações como a dos cabos Vinícius Lima e Fábio Magalhães: a naturalidade com que desaparecem com os dois adolescentes na mata deixa claro que o procedimento não era excepcional. A falta de pudor com que comentam a ação diante da câmera levanta outra hipótese perversa: a de que contavam com a impunidade.

"Não podemos dizer que esses sejam casos de desvio individual de policiais", avalia Renato Sérgio de Lima -professor da FGV-SP, ele integra o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que produz o anuário estatístico. "Trata-se de um padrão institucional. É uma escolha encarar o crime como forma de enfrentamento."

Para o coronel José Vicente da Silva, da reserva da Polícia Militar de São Paulo, o número de mortos por policiais não pode ser visto isoladamente. "É desonestidade intelectual dizer que a polícia brasileira mata cinco vezes mais que a dos EUA porque aqui temos seis vezes mais homicídios do que lá. E nossos policiais morrem mais que os de qualquer outro lugar do mundo", protesta ele, citando dados: só no ano passado, diz, 1.500 PMs pediram demissão motivados pelos baixos salários e pelo constante risco de morte.

Nessa dinâmica, 490 policiais civis e militares foram mortos em serviço ou durante folgas em 2013.

| Editoria de Arte/Folhapress |

|

|

"Para outras sociedades é inadmissível que se mate um policial, porque quer dizer que ninguém respeita mais nada", diz Alexandre de Moraes, secretário de Segurança Pública de São Paulo. "No Brasil, quem mata policial tatua um palhaço para mostrar para quem quiser ver que matou um tira ou um PM", compara ele, favorável a alteração no Código Penal que aumente em 50% as penas para crimes contra autoridade pública.

Os números de ambos os lados se inscrevem num contexto aterrador: o Brasil é um campeão mundial de homicídios. Em 2013, 54.269 pessoas foram assassinadas no país. O número corresponde a um estádio do Itaquerão lotado, como no jogo de abertura da Copa do Mundo -só que de cadáveres. Trata-se de uma taxa de 26,9 mortes por 100 mil habitantes, quase seis vezes a dos EUA, de 4,7.

FORA DE CONTROLE

A Organização Mundial da Saúde considera epidêmica, ou fora de controle, a violência que faz mais de 10 vítimas por 100 mil habitantes. Em rankings elaborados pela OMS e pelo Banco Mundial, o Brasil ocupa as primeiras posições em taxa de homicídios, ao lado de países como Honduras, Venezuela, Jamaica, El Salvador e África do Sul.

Somam-se aos números estatísticas que ilustram a relação negativa dos brasileiros com suas polícias: segundo o Índice Confiança da Justiça, realizado pela FGV em 2012, 70% da população do país não confia na instituição, e 63% se declaram insatisfeitos com a atuação da polícia.

O medo diante da polícia também é registrado em cifras: um terço da população teme sofrer violência policial, e índice semelhante receia ser vítima de extorsão pela polícia -os dados são da Pesquisa Nacional de Vitimização (Datafolha/Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, 2013).

Especialistas em segurança pública dos mais diversos matizes ideológicos convergem em seus diagnósticos: salvaguardados alguns avanços pontuais e localizados, seja na diminuição de certos crimes, seja no aumento da coordenação e da transparência em um ou outro aspecto, a polícia mata demais, é ineficiente no atendimento à população e nas investigações, tem setores racistas e corruptos, além de outros que desprezam leis e regulamentos. Como se não bastasse, as corporações perdem tempo e desperdiçam recursos com rivalidades entre si.

"A polícia tem vícios e defeitos inegáveis", afirma José Mariano Beltrame, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. "Só que existe um reducionismo no conceito de segurança pública, que hoje é sinônimo de polícia, quando deveria englobar controle de fronteiras, Ministério Público, Tribunal de Justiça e sistema carcerário", afirma.

"A situação que vivemos é resultado de uma série de políticas descontinuadas e de uma tradição brasileira de falta de diálogo entre as instituições. É cada um na sua. E tudo vira jogo de poder e vaidade."

As polícias, de fato, não se encontram sós nesse quadro tenebroso, em cujo verso estão os baixos salários, o treinamento deficiente, a falta de equipamentos e o duro enfrentamento de criminosos cada vez mais organizados e armados, que não vacilam em atirar, na certeza de que, ao escaparem vivos de um cerco, dificilmente serão pegos por uma investigação.

O embrutecimento dessa polícia é também o da sociedade brasileira, um país em que se banalizaram o assassinato, o racismo, o desrespeito às leis e a corrupção. O que deveria causar assombro e repúdio virou folclore ou "coisa do Brasil".

"Apesar de 26 anos de democracia, os brasileiros são capazes de se mobilizar mais pelos simpáticos cartunistas mortos em Paris [na sede do 'Charlie Hebdo'] do que pelas centenas ou milhares de negros já mortos pelas polícias militares nas favelas e periferias", diz o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, ex-secretário de Estado de Direitos Humanos do governo FHC e um dos coordenadores da Comissão Nacional da Verdade (CNV).

Uma situação bem diferente da de Nova York, onde milhares foram às ruas no final do ano passado para protestar contra a decisão da Justiça de não indiciar um policial responsável pela morte, na cidade, de Eric Garner, um negro.

O episódio do morro do Sumaré é emblemático porque, ainda que a ação tenha chocado parte dos telespectadores do "Fantástico", que revelou o caso num domingo à noite, na segunda-feira a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro já havia sido inundada por e-mails de apoio à ação criminosa dos policiais.

DESCOMPASSO

Sem alarde, o Ministério da Justiça criou no fim do ano passado um grupo de especialistas para estudar as raízes e os remédios do morticínio brasileiro.

A discrição da iniciativa reitera o descompasso entre a ausência de um debate público, amplo e propositivo, e o fato de segurança pública ser a segunda maior preocupação dos brasileiros, segundo pesquisa Datafolha de 2014.

Isso sem falar nos custos sociais da violência, estimados em 5,4% do PIB (Produto Interno Bruto) ou R$ 258 bilhões em 2013, segundo cálculos de Daniel Cerqueira, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, registrados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

A relevância do tema se reflete na produção cinematográfica brasileira do ano passado, quando ao menos oito produções colocaram a polícia como protagonista (não exatamente no papel de mocinho) ou pano de fundo de ações e debates. É o caso de documentários como "Sem Pena", "À Queima-Roupa" e "Junho" e de ficções como "Branco Sai, Preto Fica", vencedor do prêmio de melhor filme na última edição do Festival de Brasília.

"O Brasil está estático nessa área. Os partidos que pretendem representar as classes populares são incapazes de reconhecer a prioridade desse tema que, por outro lado, é absolutamente central no cotidiano das massas, para as quais essa é questão de vida ou morte, de chegar ou não vivo em casa", avalia o antropólogo Luiz Eduardo Soares, ex-secretário nacional de Segurança Pública (2003) do primeiro governo Lula.

Mobilizações de vítimas do crime comum ou daquele cometido pelas forças do Estado parecem se resumir a slogans como "queremos Justiça", sem traduzir esse sentimento em propostas concretas. "É nessa fonte que bebem os demagogos e os oportunistas que advogam por penas mais duras e mais armas para as polícias. Isso é mais do mesmo e não rompe o ciclo vicioso", avalia Soares.

O artigo 144 da Constituição de 1988 dispõe, genericamente, sobre as atribuições das instituições responsáveis por prover a segurança pública no país. A Carta herdou um sistema bipartido, com duas polícias, uma militar e outra judiciária ou civil, cada uma executando uma parte do trabalho. Um quarto de século depois, o artigo ainda aguarda regulamentação.

"Os constituintes, por temor ou convicção, não mudaram uma vírgula da estrutura da segurança pública herdada do regime militar", explica Paulo Sérgio Pinheiro, que, durante o trabalho da CNV, contou 434 mortos e desaparecidos nas mãos de agentes da ditadura. "O resultado é que temos esse traste, e 15 projetos de reforma que nunca são tocados pelos congressistas."

"Nos Estados Unidos, a coisa começou a mudar quando os governos passaram a perder processos e a pagar boas indenizações para vítimas de violência policial. Pegou no bolso", conta Julita Lemgruber, coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Candido Mendes.

Com esse arranjo institucional, a União tem pouca responsabilidade nos rumos da segurança pública, municípios se limitam a criar guardas civis, enquanto cabe aos Estados o desenho das políticas e o controle das polícias. Nesse contexto, entre os que pensam perspectivas para a segurança pública e para as polícias, emergiram duas correntes conflitantes.

REFORMAS

A primeira corrente prega reformas que envolvam mudanças de arquitetura do sistema legal e das instituições. Nesse vetor se inscrevem as propostas de desmilitarização e de unificação das polícias militar e civil em uma nova corporação, sem sobrenome.

A proposta mais completa nessa linha está na PEC 51, desenhada pelo antropólogo Luiz Eduardo Soares e apresentada pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ).

| Emmanuel Nassar | |

|

|

Ela inclui o fim do vínculo e do espelhamento organizacional entre PM e Exército e cria o ciclo completo, quando uma só polícia faz o trabalho preventivo, ostensivo e investigativo. Cada Estado poderia eleger um modelo próprio, seja ele o de corporações divididas por território ou por tipos criminais. "Mudanças significativas não podem ser feitas sem reformas do modelo, que pedem alterações estruturais e constitucionais", avalia Soares.

A bandeira da desmilitarização da polícia, proposta pela PEC, foi resgatada após junho de 2013, quando parte das manifestações foi reprimida com violência exacerbada pelas PMs de São Paulo, Rio e Minas, principalmente. O relatório da CNV trouxe também essa recomendação, que ficou em segundo plano, porém, em meio ao tímido debate gerado pelo trabalho final do grupo que investigou os crimes da ditadura militar.

Há variações no entendimento sobre o que é desmilitarizar as polícias, mas todas compreendem a mudança do regime disciplinar, que permite prisão administrativa para questões ligadas à hierarquia, à vestimenta e à administração, além da extinção das instâncias estaduais da Justiça Militar, que julga policiais em crimes graves, como o homicídio de um PM por outro. A Justiça Militar Federal seria mantida como tribunal voltado a membros das Forças Armadas.

Segundo a pesquisa Opinião dos Policiais Brasileiros sobre Reformas e Modernização das Polícias, da FGV, quase 64% dos policiais defendem o fim da Justiça Militar, 74% apoiam a desvinculação do Exército e quase 94% querem a modernização dos regimentos e códigos disciplinares. Essas vozes interessadas, porém, parecem sub-representadas no debate.

"A desmilitarização é importante, mas não é uma panaceia e ainda depende de pressão popular, porque o Congresso funciona por inércia e tem muita representação de setores que são contrários a isso", diz o sociólogo Ignácio Cano, coordenador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

O surgimento da "bancada da bala", formada por parlamentares que pregam medidas como redução da maioridade penal, recrudescimento das penas e até pena de morte, promete barrar o andamento de mudanças estruturais.

Outra proposta dessa linha, baseada na crença de que cada território tem necessidades muito específicas que só um administrador local conhece, é a municipalização das polícias. Seus opositores argumentam que, por questões orçamentárias, esse tipo de reforma aumentaria muito a desigualdade no serviço policial além de dificultar sua coordenação. Afirmam também que o município já tem papel fundamental na segurança pública ao cuidar da iluminação, das calçadas e da coleta de lixo.

Mas há, ainda, outros caminhos. "Na Colômbia, por exemplo, há um modelo em que a polícia é nacional, mas as prefeituras podem investir nela e influenciar seu trabalho sem que a corporação seja municipal", informa Cano.

CHOQUES

A segunda corrente de pensamento sobre segurança pública e polícia é a das reformas gerenciais, que se propõem a incrementar a eficiência dos processos valendo-se de choques de gestão. Nessa linha entram o aumento de recursos e de pessoal, a valorização das carreiras, a melhoria da formação, a maior participação da sociedade civil nas políticas de segurança pública e a integração do trabalho das duas polícias.

Na opinião de Leandro Piquet Carneiro, do Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas da USP, "dá-se muita ênfase a reformas estruturais quando existem aspectos de microgerenciamento que podem ser implantados com mais rapidez". "São medidas de alteração de procedimentos e regras e de cobrança de resultados feitas dentro do marco institucional atual."

Marcos Fuchs, diretor da ONG Conectas Direitos Humanos, prega o envolvimento da população por meio de conselhos -mecanismo que funciona com muito efeito em metrópoles como Nova York.

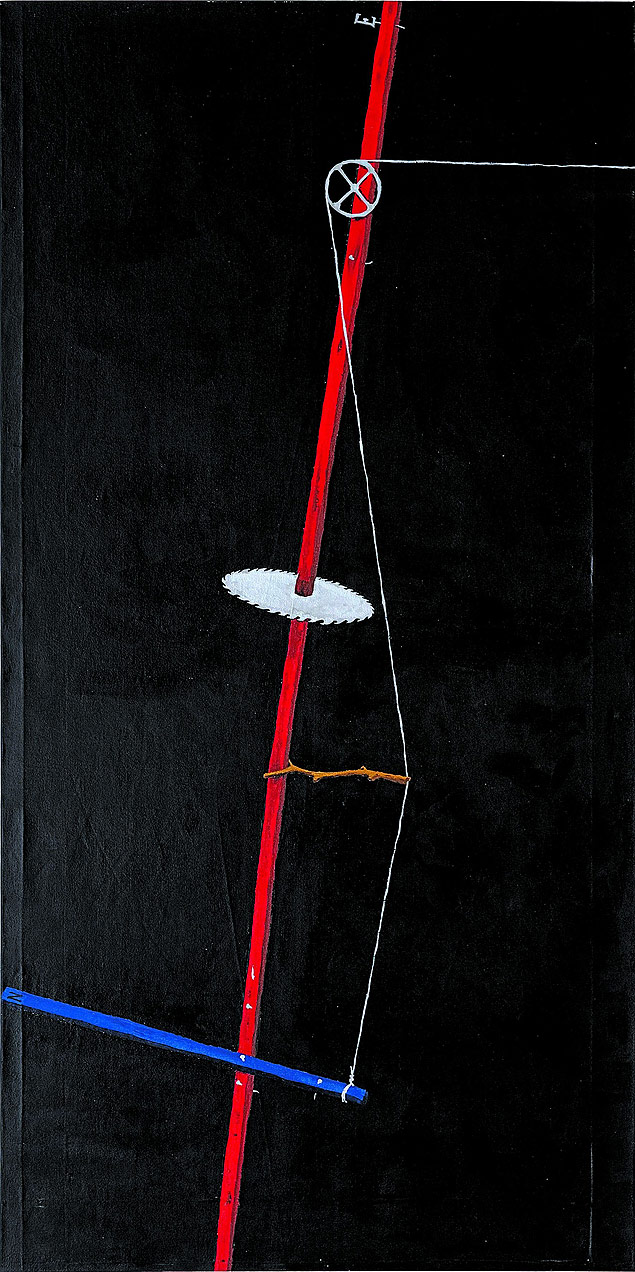

| Emmanuel Nassar | |

|

|

"É preciso ampliar o debate e envolver a sociedade civil, seja com audiências públicas ou no âmbito dos Conseg [Conselhos Comunitários de Segurança], que já vêm se reunindo em cada bairro de São Paulo para discutir soluções para problemas locais, algo incentivado pela gestão passada da Segurança Pública do Estado", avalia.

Ainda nessa chave, estão medidas como a que chegou a tirar das ruas de São Paulo policiais que cometiam a terceira morte em serviço, supostamente em legítima defesa ou de um terceiro -além da formação continuada e da melhoria dos sistemas de controle interno, via corregedorias, e externo, por meio das ouvidorias de polícia.

Na qualidade de ex-ouvidora do Rio, a socióloga Julita Lemgruber defende que as ouvidorias tenham poder de investigação. "Sem isso, recebem as denúncias, mas ficam amarradas", argumenta.

Há ainda experiências de georreferenciamento, em que estatísticas sobre ocorrências, com o local de cada uma delas, permitem um planejamento mais racional das equipes de investigação e patrulha, otimizando recursos.

Entre esses extremos, no entanto, há uma terceira via. "Essas propostas não são excludentes. É possível avançar em reformas normativas que garantam a continuidade de determinadas políticas e implementar reformas gerenciais para dar mais eficiência às polícias", avalia Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Comum às duas pontas do debate é o imperativo de que as polícias trabalhem juntas, seja unificando-as em uma nova corporação, seja com processos graduais de integração -medida com o qual 75% dos policiais civis e militares concordam, segundo a pesquisa realizada pela FGV.

"Ter duas polícias é um acidente histórico. Desenvolvemos essa duplicidade institucional, criando ineficiência. Uma só polícia seria mais racional e econômica em pelo menos 20%", estima o coronel José Vicente da Silva. Com 52 anos de serviço, ele viveu em 1970 a fusão, imposta pela ditadura, da Força Pública, então com 25.000 homens, com a Guarda Civil, que tinha 9.000 membros -daí nasceu a atual PM. "Houve mal-estar, houve dúvida sobre quem iria mandar, se o inspetor ou o coronel, mas tudo foi, aos poucos, se acomodando."

Os exemplos de ineficiência na divisão do trabalho policial são cristalinos. Enquanto a Polícia Militar atua na prevenção e no patrulhamento, a Polícia Civil ou Judiciária investiga, tudo com troca de informações mínima. A simples criação de bancos de dados conjuntos revelou-se uma epopeia.

"As polícias se detestam no Brasil inteiro, então a coisa não funciona", avalia o especialista em segurança pública Guaracy Mingardi. A PM é a primeira a chegar ao local do crime e é quem o resguarda para a Polícia Civil e a perícia. "Mas, quando elas chegam, não conversam com a PM porque acham que não tem nada a ver. Então muito PM não preserva direito o local dos crimes, já que é uma atividade desvalorizada", explica ele, que trabalhou por dois anos na Polícia Civil em São Paulo, coletando dados para seu mestrado.

FORMAÇÃO

Em 2010, foi inaugurada a Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará. Celebrada como uma experiência exitosa, ela aposta na integração entre policiais civis e militares logo na formação, para que aprendam desde os primeiros treinamentos a trabalhar juntos.

Para José Mariano Beltrame, "quando não há entendimento entre as polícias, há temor, e cada uma se fecha do seu lado". A solução não virá de uma "canetada".

"Tem de mudar a cultura, e isso se obtém mudando práticas", diz o secretário da Segurança Pública do Rio, que vê na valorização salarial um fator fundamental para aperfeiçoar o serviço prestado pelas polícias. "Enquanto a diferença salarial entre polícia e Judiciário for oceânica, como é hoje, o resultado do trabalho deixará a desejar. Você tem de levantar essa polícia, pagar bem, dar condições, e ela entregará um resultado melhor."

Nas polícias da maioria dos Estados verificam-se diferenças salariais entre as carreiras, o que alimenta ainda mais as rivalidades. Pior: cada corporação é fraturada internamente. As carreiras civil e militar têm duas entradas, numa espécie de sistema de castas, em que status e salários são diferentes entre si e entre os Estados.

Na Polícia Militar, ingressa-se como soldado ou tenente. Mas o soldado nunca chegará a ser tenente por progressão ou mérito. Enquanto um soldado gaúcho pode ganhar apenas R$ 1.375,71, o salário de um coronel, topo da carreira iniciada como tenente, pode ser de até R$ 21.531,36 no Paraná.

Na Polícia Civil, o concurso é para investigador ou delegado, e o melhor investigador do país jamais se tornará um delegado, a não ser que preste novo concurso, para o qual é necessário ser bacharel em direito. O soldo de investigador varia de R$ 1.863,51 no Rio Grande do Sul, a R$ 7.514,33 no Distrito Federal. Já um delegado pode ganhar R$ 8.252, 59 em São Paulo, o salário mais baixo da categoria no país, ou R$ 22.339,75 no Amazonas.

"Isso faz da polícia um lugar em que não se entra pensando em construir carreira", opina Mingardi, para quem a corporação atrai ou gente pouco qualificada ou "concurseiros profissionais" à espera de oportunidade melhor.

A Polícia Federal, que hoje tem plano de carreira e salário inicial de mais de R$ 7.500, exige como pré-requisito o diploma de ensino superior e coleciona em seus quadros médicos, contabilistas, engenheiros e advogados.

"Se as carreiras das polícias civil e militar são, na maior parte dos casos, desprestigiadas, como é que você mantém um sujeito lá ganhando pouco?", pergunta ele, que responde: "Simples: você permite o bico e cria uma escala de trabalho que acomode atividade extra". Essa é uma das explicações para escalas como as de 12 horas de trabalho para 24 ou 36 de folga.

| Emmanuel Nassar | |

|

|

São agentes de segurança pública atuando no setor de segurança privada -serviço que só faz sentido onde as polícias falham. O conflito de interesses é evidente.

"Trata-se de um 'gato' orçamentário, um acordo entre o Estado e a ilegalidade. O Estado faz vista grossa para manter a estabilidade de um orçamento que é irreal", avalia Luiz Eduardo Soares. "Há, dessa forma, uma autorização tácita para a criação de agências de segurança privada que estão na base das milícias."

Segundo a pesquisa da FGV, 95% dos policiais afirmam que a falta de integração entre as diferentes polícias torna seu trabalho menos eficiente, 99,1% avaliam que os baixos salários são causa deste problema e 93,6% apontam a corrupção como causa do mau serviço prestado à sociedade. Outro problema quase unânime nas corporações, segundo a avaliação dos próprios policiais, é a formação deficiente (98,2%).

PACTO

Em 2007, Pernambuco criou um programa de redução de homicídios que previa metas, premiações e trabalho conjunto das várias instâncias da segurança pública. No Pacto pela Vida, elaborado pelo sociólogo José Luiz Ratton, o então governador Eduardo Campos (1965-2014) passou a coordenar pessoalmente reuniões entre as duas corporações, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça e secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, entre outras, no combate aos homicídios que sangravam o Estado -então um dos campeões em mortes violentas do Nordeste.

"É impossível pensar no desenvolvimento do país com taxas de homicídio como as que temos. É uma tragédia que, para ser combatida, precisa de um esforço interinstitucional. É preciso ter uma visão sistêmica da violência no Brasil e articular áreas de desenvolvimento social com polícia e Justiça", diz o mineiro Ratton, que é professor do departamento de sociologia da Universidade Federal de Pernambuco.

Desde o pacto, as mortes por agressão no Estado caíram 39%, e o índice de elucidação dos crimes contra a vida subiu para mais de 60% -a média brasileira é de míseros 8%. No Reino Unido, 90% dos homicídios são esclarecidos. Na França, 80%. Nos EUA, 65%.

O índice brasileiro é quase todo fruto de prisões em flagrante, e não de investigações -cujo resultado pífio é produto não só do caldo de rivalidades, corrupção e má formação das polícias mas também de uma fraca participação do Ministério Público. O MP falha tanto na função de controle externo da atividade policial como na cobrança por diligências específicas. Na prática, pouco tem feito para cobrar ação da polícia, limitando-se a concordar com a extensão dos prazos regulamentares sem exigir qualidade na investigação.

"Não sei o que aconteceu com a promotoria criminal", comenta Alexandre de Moraes, secretário da Segurança paulista, que trabalhou no Ministério Público. "Parece que a área perdeu o charme. Vemos a promotoria do meio ambiente, por exemplo, fazendo ótimo trabalho, mas não a criminal."

Trata-se de um sistema que, além de pouco eficiente, favorece a famigerada lentidão da Justiça brasileira. Pesquisa recém-divulgada pelo Ministério da Justiça, que monitorou o tempo de trâmite de casos de homicídio doloso em cinco capitais brasileiras, não deixa dúvidas: a fase de inquérito policial, que leva ao menos 30 dias, chega a 700 dias em Belo Horizonte, onde a duração de um processo de assassinato intencional, da descoberta do crime à sentença, é de mais de nove anos.

TRABALHO DOBRADO

Uma parte dessa lentidão se deve ao fato de o delegado de polícia funcionar como espécie de juiz de instrução ou de primeiríssima instância. Isso quer dizer que todos os procedimentos feitos na delegacia durante a investigação, como o depoimento de vítimas e testemunhas, são repetidos no Judiciário, fase do processo em que a defesa pode se manifestar.

"O delegado brasileiro é uma figura 'sui generis' porque é um operador de direito dentro da polícia e, como seus atos são feitos fora da estrutura do Judiciário, tudo tem de ser repetido quando o caso chega à Justiça", explica o delegado Orlando Zaccone. Trabalho dobrado demora, claro, o dobro do tempo, o que ajuda a girar a máquina da impunidade, por um lado, e a punição desproporcional dos desprivilegiados, por outro.

Pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da USP monitorou casos de prisão em flagrante feitas com base na Lei de Drogas, que determina reclusão para traficante e prestação de serviços para usuários. Dois casos acompanhados pelo estudo ilustram bem essa lógica.

Um homem de 30 anos, desempregado, primeiro grau completo, com uma passagem por roubo e sem residência fixa foi preso em flagrante por dois PMs com 8,5 gramas de maconha e R$ 20. Na delegacia, apesar da pequena quantidade de droga, ele foi enquadrado como traficante. Aguardou seis meses para ser ouvido por um juiz, respondeu ao processo preso e foi condenado a cinco anos e dez meses em regime fechado.

Dois jovens de 19 e 25 anos, universitários, moradores dos bairros de Perdizes e Lapa, zona oeste de São Paulo, sem antecedentes criminais foram presos em flagrante por dois PMs com 475,2 gramas de maconha, mais porções separadas que somavam 25,8 gramas e uma balança de precisão. Na delegacia, foram enquadrados como traficantes. Seus advogados obtiveram sua liberdade provisória um dia após o flagrante, sob o argumento de que a droga era para uso pessoal. Eles respondem ao processo em liberdade e, passados nove meses do flagrante, a sentença ainda não havia sido proferida.

Segundo estudo do Instituto Sou da Paz, 37% dos detentos de São Paulo são presos provisórios que aguardam julgamento. Desses, apenas 3% foram presos após alguma investigação. A maior parte das prisões foi feita por abordagem, que se baseia no discernimento do policial para eleger quem é ou não parado e revistado.

"A falência da investigação é endêmica. Como as polícias são sobrecarregadas, são seletivas, e essa seletividade abre espaço para critérios discricionários e para a corrupção", explica Ignácio Cano. "Além disso, a polícia ostensiva sempre recebeu preferência em relação à polícia de investigação. As PMs têm um contingente sempre maior que o da Polícia Civil."

Para o antropólogo Luiz Eduardo Soares, a prevalência do flagrante sobre a investigação gera uma distorção. Ele explica que "os crimes passíveis de flagrante são aqueles que acontecem nas ruas, portanto, sob um filtro social, territorial e racial".

Abordagens policiais em São Paulo resultam, segundo estudo, na prisão preferencial de jovens (62,9% têm de 18 a 25 anos) e, apesar de ocorrerem em sua maioria em locais públicos e durante o dia, 76,6% têm como únicas testemunhas policiais militares.

A polícia de São Paulo fez 15 milhões de abordagens em 2013 (mais de um terço da população do Estado, estimada em 44 milhões em 2014). Segundo a pesquisadora Tânia Pinc, major da PM paulista, que já comandou a Força Tática, "em Nova York, a polícia aborda 2,3% da população da cidade ao ano".

Para ela, as abordagens são uma prática rotineira banalizada. Basta ver seu resultado: enquanto os policiais do Estado de São Paulo fazem 100 abordagens para cada prisão, a polícia de Nova York faz 12. "Abordagem conta como indicador de desempenho policial, e tanto a polícia como o governo usam esses números para dizer que estão trabalhando."

Premiar desempenho é o tipo de política que tem de ser feita com cautela e critérios bem pensados. O maior absurdo nessa área foi apelidado de "gratificação faroeste". Criada em 1995 no Rio de Janeiro, premiava policiais por "atos de bravura", o que incluía envolvimento em casos nos quais a ação policial terminava com o corpo do suspeito no chão. A partir do prêmio, o número de óbitos pelas polícias fluminenses, em casos registrados como resistência à prisão seguida de morte, aumentou até atingir, em 2007, o pico de 1.330 mortos. Desde então, esse número vem caindo, apesar de ter subido, simultaneamente, o registro de homicídios a esclarecer no Estado.

A maior parte dos casos de mortes envolvendo policiais é arquivada ao chegar ao Ministério Público, que muitas vezes acata procedimentos de exceção como quebra de sigilo e invasão de domicílio. Hoje, 98% das prisões realizadas em residências são feitas sem mandado judicial -expedido apenas quando uma investigação comprova que a prisão é necessária. Invade-se a casa sem autorização, o que é ilegal, não raro com base em denúncias anônimas.

O caso das mortes, no entanto, segue como o mais grave. Em uma pesquisa na qual avaliou 300 processos de óbito por intervenção policial, o delegado Orlando Zaccone identificou que 99% dos autos que chegavam ao MP foram arquivados em menos de três anos.

"O Judiciário tem de ser mais rigoroso com essas mortes, porque hoje participa delas", diz. Segundo ele, a condição de vida de quem morreu, o local onde se deram os fatos ou a existência ou não de antecedentes criminais já são suficientes para que o Ministério Público identifique a morte como legítima e arquive o caso.

"Como vamos reformar as polícias se a ideia de que o criminoso é matável não é só dela, mas do promotor, do jornalista e da sociedade como um todo?", avalia ele. "Policial bom, no Brasil, é aquele treinado como guerreiro. Nossos ídolos são os operadores da guerra."

Não é coincidência, portanto, que o segundo deputado estadual mais votado em São Paulo, coronel Telhada (PSDB), seja aquele que, ao ser entrevistado pelo correspondente do jornal "The New York Times", sorri para dizer que matou 30 "bandidos" ao longo de sua carreira na Polícia Militar.

De acordo com pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça em 2009, 44% dos brasileiros concorda com a máxima que diz que "bandido bom é bandido morto".

GUERRA E PAZ

O quartel-general da Polícia Militar do Rio de Janeiro é uma construção fortificada de 1740, no centro da cidade. A sisudez das escadas de madeira escura, das bandeiras e dos brasões destoa dos objetos escolhidos para a decoração de uma sala em particular.

Naquelas paredes, um quadro vermelho com a imagem de Lênin faz par com uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Sobre a mesa larga, um pequeno porta-retratos com a foto de Nelson Mandela e a citação "Aprendi que coragem não é ausência de medo, mas o triunfo sobre ele" divide espaço com pilhas de livros, entre os quais "A República", de Platão, "Guerra e Paz", de Tolstói, e outros de Nietzsche, Fernando Pessoa e Simone Weil.

Sentado atrás dos livros e diante das fotos dos 48 oficiais que o antecederam no posto de chefe de gabinete, o coronel Íbis Pereira da Silva se vangloria de duas ações ocorridas quando esteve no comando da PM do Rio, em dezembro do ano passado. "Fizemos duas desocupações de prédios para reintegração de posse sem usar uma bomba de efeito moral nem disparar uma bala de borracha sequer. Tenho o maior orgulho disso", gaba-se.

Para ele, uma das tragédias do modelo atual de segurança pública é que, nele, "a polícia tem de prender, e não proteger as pessoas -e a polícia que não promove nem protege direitos, sejam eles das vítimas ou dos criminosos, é uma ameaça à cidadania e à democracia".

O coronel Íbis integra a primeira geração de policiais treinados no apagar das luzes do regime militar que chega aos comandos da corporação. Quando ingressou na Academia de Polícia, em 1982, estava sendo descontinuado o manual de segurança interna e defesa territorial cuja capa estampava a imagem de um vietcongue, comunista vietnamita, sentado sobre um mundo que sangrava. Sua primeira aula foi de direitos humanos.

"Mas houve uma coincidência terrível e desastrosa. No momento em que saíamos da ditadura e da visão ideológica de guerra contra os comunistas, o presidente [norte-americano] Ronald Reagan declarou a guerra às drogas", conjectura Íbis. "Então, o sistema de segurança que vinha operando contra um inimigo apenas mudou sua figura, mas a máquina continuou a rodar com as mesmas violações de direitos e a mesma lógica de combate", avalia o coronel.

Para ele, a dinâmica da guerra altera os marcos morais e a noção de certo e errado. "Quem acha que está em combate, como é o caso das nossas polícias, é capaz de cometer atos brutais e ofensivos porque acredita que é aquilo que se espera dele. Isso acontece comigo, com você, com um monge", diz.

A peculiaridade do trabalho policial, que pede resoluções imediatas para situações complexas e imprevisíveis, contribui para desvios de conduta e uso excessivo de armas de fogo, pondo tanto policial como suspeito em perigo.

Quando começou a pesquisar abordagem policial, a major Pinc identificou problemas no treinamento. Havia protocolos e métodos, mas não eram seguidos. Propôs, então, um supertreinamento para uma equipe e comparou seu trabalho com o de outra. "Descobri que a premissa de que treinamento resolve está furada", revela.

Ela classificou os oficiais em diferentes padrões, quanto ao quesito letalidade. Vão do primeiro, que só age dentro da legalidade, ao quarto, o de policiais que matam intencionalmente. "São pessoas doentes, transformadas, que, se não têm oportunidade para matar, criam. Esses têm que sair", diz.

No meio estão os que devem ser objeto de programas que combinem treinamento com estratégias de supervisão, monitoramento por câmeras e premiação de boas práticas. O segundo é o tipo despreparado, que mata para se defender, mas não assume que atirou no susto. O terceiro é aquele que atira por sucumbir à pressão. "Ele tem controle da situação, mas sabe que, se não atirar, vai chegar no quartel e um colega vai dizer: 'Pô, você teve a chance e não matou, por quê?'", diz a major, que entrevistou centenas policiais. "Se esse tipo de ideia existe na sociedade, é claro que existe na polícia também."

"As polícias matam porque trabalham em locais violentos; porque há nas corporações uma doutrina do combate, e combate se faz atirando; porque não há fiscalização eficiente de suas atividades; e, sejamos sinceros, porque, na sociedade brasileira, isso responde a uma demanda social", avalia Ignácio Cano, da Uerj. "A polícia é violenta desde a sua formação."

"Ainda que consideravelmente melhorada, a polícia não goza de grande prestígio junto à população, sem dúvida por causa da lembrança de antigos abusos. É aliás difícil conseguir que os policiais façam uma distinção perfeita entre a razão e o erro, e sobretudo lhes fazem falta o tato e a amenidade no trato." O diagnóstico foi registrado em 1912 pelo viajante francês Paul Walle.

Mais de cem anos depois, ele permanece atual.

FERNANDA MENA, 37, é repórter especial da Folha.

EMMANUEL NASSAR, 66, é artista plástico.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seu comentário é sua opinião, que neste blog será respeitada